千年汉安,文明赓续;大千故里,德润甜城。为深入推进《内江市文明行为促进条例》学习宣传,推动形成遵从条例、维护条例、执行条例、监督条例的良好氛围。市文明办、市法院联合有关部门开设“文明法规”专栏,用典型案例解析文明密码,用身边故事传递法治温度。

《内江市文明行为促进条例》是一部文明的宣言、全城的接力、温暖的邀约。让我们共同学习践行传播《内江市文明行为促进条例》,共谱法治甜城篇章,共赴文明内江之约!

学习践行地方性法规

传承弘扬六尺巷精神

基本案情

2022年1月,资中县人民法院龙江人民法庭受理了一起物权保护纠纷。原告蔡某和被告孙某系邻居,两家相邻房屋之间形成了历史通道,之后,两家先后对自家旧房进行了改建,孙某擅自砌筑砖混墙体阻断通道,致蔡某等数户居民仅能从宽度不足1米的巷道侧身通过,双方为此产生纠纷。为化解双方矛盾纠纷,当地多次主持调解未果。故蔡某以孙某侵犯了其对土地的使用权和通行权并造成消防安全隐患为由起诉至法院,要求孙某拆除其阻断通道墙体。

审理过程

资中县人民法院审理查明,本案系因相邻关系而产生的以排除妨害请求权和消除危险请求权为内容的物权保护纠纷。本案中,被告孙某在原告取得合法土地使用权的地块砌筑砖墙,给原告等数户居民形成了相对封闭的居住空间,被告的行为一方面侵害了原告对案涉地块的占有、使用、收益权能;另一方面也给原告等数户居民的正常通行造成了障碍,更为严重的是制造了极大的消防安全隐患。同理,被告在原告享有所有权的房屋屋檐处堆放杂物,不仅使原告对其房屋的占有、使用、收益权能受到限制,且制造了加速原告房屋倒塌的现实危险。

裁判结果

资中县人民法院经审理认为,被告孙某的前述行为既不利于生产,也未方便生活,更为邻里关系制造了紧张气氛,不利于构建社会和谐。从性质上来评判,被告的前述行为不仅违法,也与《内江市文明行为促进条例》第八条第五款规定的“邻里之间守望相助、和谐相处”之要求相背离,应予否定。据此,依照《中华人民共和国民法典》相关规定,判决孙某于判决生效之日起十日内拆除墙体,恢复通道至畅通状态。

判后答疑

面对判决结果,孙某却表示不服,并称将进行上访。为做到案结事了,承办法官并没有一判了之,而是前往孙某住所对其进行判后释疑,以家长里短为切入点,并引入“千里修书只为墙,让他三尺又何妨”的典故,从情、理、法层面详细解释了判决依据的事实、证据、法律依据。法官引经据典,释法说理,令孙某听后心悦诚服,对自己之前的行为表示自责。次日,孙某主动拆除了墙体。流传数百年的美谈,在资中古城再度上演。该案实现案结事了人和,实现了法律效果与社会效果的有机统一。

典型意义

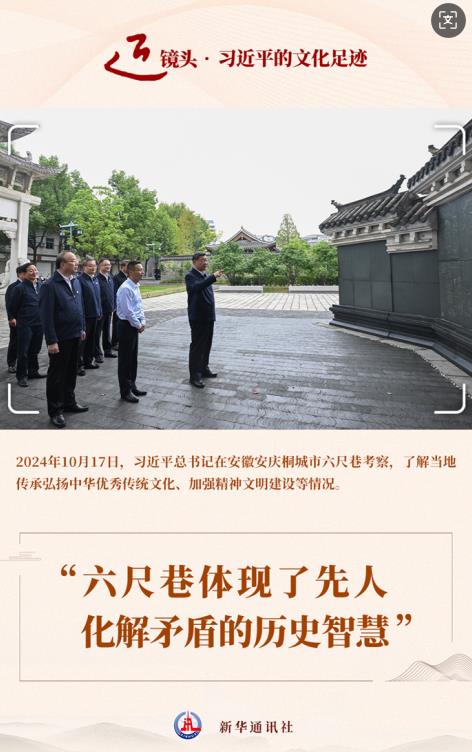

基层强则国家强,基层安则天下安。习近平总书记在安徽考察走进六尺巷时提出,“六尺巷体现了先人化解矛盾的历史智慧,要作为弘扬中华优秀传统文化的教育场所,发挥好中华民族讲求礼让、以和为贵传统美德的作用,营造安居乐业的和谐社会环境”。

内江市在学习宣传《内江市文明行为促进条例》过程中,注重弘扬传统美德、培育文明乡风,将六尺巷精神运用到司法调解、判后答疑当中,以法律为底线,以传统美德为纽带,引导市民群众通过互谅互让,灵活化解矛盾纠纷,避免“零和博弈”,实现和谐共赢。

拓展阅读:六尺巷的故事

“千里修书只为墙,让他三尺又何妨”的典故,说的是清朝康熙年间在朝中为官的大学士张英收到了来自安徽桐城老家的一封家信,信中说家人因为一堵院墙,与翻盖房子的邻居发生了纠纷,两家人均认为两家之间的那道墙属于自家所有,为此闹出了矛盾。

张英看信后,并没有倚仗自己官威欺压邻居,而是回信说:“千里修书只为墙,让他三尺又何妨?万里长城今犹在,不见当年秦始皇。”他的意思很明确,就是告诉家人不要因为区区一堵墙就轻易跟邻居发生争执,那样只会显得有失大家风范。张家人看完后便主动让出三尺空地。邻居得知后也深受感动,于是也将院墙退回三尺,两家和好如初。这就是安徽桐城“六尺巷”的由来,至今传为美谈。